◆ ◆ ◆

「ガルルモンは、人間の世界に興味がありますか?」

里から離れた場所へ駆けて行く。

途中、背に乗ったダルクモンが突然そんな事を言い出した。

「人間の?」

「ええ。リアルワールドに」

「……そうだね。知らない場所に行くのは好きだから」

「今から行く所は聖獣型の子がいる集落なのですが……彼らは今回の厄災に備えて、人間の世界に逃げ込む事にしたんですって」

「へえ、そんな手段もあるなんて驚きだ」

「黒い水は次元を超えられないようなんです。だから確かに、リアルワールドに行くのは安心できる手段なのだけど……次元を越える時、体に大きな負担がかかってしまうとも聞きます。理想的ですが、里の皆が耐えられるかどうか……」

「それじゃあ最終手段だ。せっかく逃げても、向こうで死んだら意味がない」

「ええ、まったくその通りです」

「……毒の事とか関係なく、考えていいって言われたら……ダルクモンは、人間の世界に行ってみたいかい? この里を、抜け出して」

「──……」

ダルクモンは、気まずそうな顔をした。

「……正直に言うと、少しだけ」

「うん」

「広い世界に、冒険に出てみたいって……思った事がないとは、言えなくて。里の皆には絶対、言えませんけど……」

「……いつもそうやって、もっと正直になってくれていいのに」

自分の事は棚に上げて何を言うんだ、と。コロナモンがいたら言われそうだ。

「いつか……毒の件が終わって、次元も安全に越えられるようになったら、一緒に人間の世界に行ってみよう」

「……え?」

「コロナモンも連れて、三人で。少しくらい大丈夫さ。里の皆もきっとわかってくれるよ。……リアルワールドが難しければ、デジタルワールドだっていい。この世界にだってまだ、知らない場所がたくさん広がってるんだから」

「……そうですね。ええ、一緒に行きましょう。きっととても楽しいわ……」

嬉しそうに微笑むダルクモンに、ガルルモンははにかんだ。

「……ダルクモン。僕は……──その」

「あ、見えてきましたよ!」

ガルルモンの声を偶然遮ってしまった事にも、彼の苦い顔にも気付くことなく、ダルクモンは進行方向を指差した。

「……何だ、これは……!?」

辿り着いたのは、黄土色の石で造られた集落。

聖獣型デジモンが仲間達と穏やかに暮らす、静かで小さな村。

────の、筈だった。

崩れ落ちた家屋のようなもの。

砕け散った櫓のようなもの。

辺りに点々と咲く、血液のデータ跡。

「ど、どうして……昨夜まで連絡、取れてたのに……」

「外部のデジモンに襲撃されたのかもしれない。この壊れ方は普通じゃない……!」

「……二手に分かれましょう! 誰か生き残っていないか探さなくては……!」

ダルクモンは慌てて飛び降り、駆け出そうとして──集落内の異常に気付く。

瓦礫のあちこちに付着している汚泥。

まだ、現れるには早すぎる筈の何か。

そして────遠くの空に

黒い、球体のようなものが

「────ガルルモン!」

ダルクモンが叫んだ。

「此処はダメです!! ──里に戻ります! 今すぐ!!」

「……人間界への扉は、聖なる力を持つデジモンなら……必要なものが揃えば開くことが出来る。だから、あの子はそれをしようとして……」

駆ける、駆ける。

同じ道を、来た時よりもずっと速く駆け戻る。

「それはわたしにも言えること。もう、一人ずつ洗礼をする時間はありません。身体への負担も……もはや天秤にかけられない! 里に毒が広がる前に、人間界へ全員を離脱させます!」

◆ ◆ ◆

お腹が痛い、と言って、後任の門番が代わりを頼みにやって来た。

解任された自分がやっても良いのだろうか。そうは思ったが、他の所へ頼みに行く余裕もなさそうなので、仕方ない。

……あー、でも。

いつも思うけど、暇なんだよな、これ。

門に寄り掛かり、日光浴気分。太陽が温かくて心地良い。

いつの間にか眠気が襲ってきて、おれは戦うことなくそいつに負けた。

────どれくらい、眠ってしまっていたのだろうか。

ガリガリと、何かをひっかくような音で目を覚ます。

「なんだあ? 誰かいるのか?」

音は、門の外側から聞こえて来たようだった。

よいしょ、と門を開ける。

見知らぬデジモンが立っていた。門にしがみ付きながら、苦しそうな声をあげている。

何かあったのか? ひどく具合が悪そうだ。……そうだ、天使様ならこいつを助けられかもしれない。

天使様は凄いんだ。里の者も外の者も皆、天使様が守ってくれる。だから、

「大丈夫か? 今、里の中に────」

手を伸ばす。

手を噛まれる。

何するんだ、こいつ。突き飛ばして、急いで門を閉じた。流石に、危ない奴を中に入れるわけにはいかない。

「……」

……なんだろう、酷く頭が痛む。後で天使様に診てもらおう。

悪寒がする。身体も痛い。風邪でも引いたのだろうか。後で天使様に、

あとで、天使様に、

天使様に、天使様に

天使様に天使様に天使様に天使様に天使様に天使様に天使様に天使様に天使様に天使様に天使様にてててててててて天使様ままままにににににに?

────あ、

あれ?

な、んか、腹が、────減っタ、ナぁ────あ、

あ、ぁ────ぁぁぁぁぁぁああああああアあアァアあアあああぁぁあああぁァ

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

悲鳴を押し殺しながら、コロナモンは森の中を走っていた

抜け道のようなものを見つけ、森から抜け出したコロナモンが目にしたもの。

──それは空中に浮かぶ黒い球体。そして所々に転がっている黒い“何か”だった。

その“何か”は不規則に転がっている。不均等な大きさのゲル状の塊だ。原型はわからない。けれどどこか、その形には見覚えがあったのだ。

何故なら“何か”の近くには────見覚えのある野球用のグローブが、泥まみれになって落ちていたからだ。

なかなか戻らないコロナモンを心配し、森の近くで彼を待っていた成長期デジモン達。

散らばる黒い塊の正体が「彼ら」だと気付いた瞬間、コロナモンは全速力で森へと引き返していた。森の方が安全だと、本能が叫んでいる。

遠くから聞こえてくる悲鳴。聞き覚えのある声。聞こえないふりをして、走り続ける。擦りむいた手足の痛みなど気にならない程、必死に。

──どうして。

何が起こったのかがわからない。どうしていいのかわからない。どこへ逃げたら助かるのかも、わからない。

ガサガサと近くの木が揺れる。風で揺れているわけではない。──もう、こんな場所まで追いつかれたというのか。

「だ……誰! 誰だ!」

たまらずに声を上げる。すると

「……──あ、」

木の陰から出て来たのは、ゴブリモンだった。

黒い泥にまみれた彼は、首を傾け笑っている。

「……ゴブリモン……」

返事の代わりに、ゴブリモンの口から黒い液体が溢れ出る。

「……どうして……」

変わり果てた仲間の姿に愕然とした。もう逃げ出す力さえ無い程、コロナモンの精神は疲弊していたのだ。

ゴブリモンは何かを呟きながら、ゆっくりとコロナモンのもとへと歩み寄って来る。そして、

「────フォックスファイアーッ!!」

森に響き渡る遠吠え。

目の前のゴブリモンが、青い炎に包まれた。

「コロナモン!!」

炎を纏ったゴブリモンが倒れてくる寸前、ガルルモンがコロナモンを咥えて走り出す。

コロナモンはダルクモンの手に掴まり、ガルルモンの背に飛び移った。

「……ガルルモン……っガルルモン!!」

「よかった! 本当に間に合ってよかった……!!」

ガルルモンはそう言いながら、目尻に涙を浮かべていた。

──ガルルモンとダルクモンが戻った時、里には既に毒が蔓延し出していた。

ゴブリモンをはじめとするするウイルス種は欲望のままに暴れ、同胞達を喰らっていた。

食われずに済んだデジモン達も黒い水を浴びて、その殆どが溶けるように命を落とした。

元々、成熟期までのデジモンしか里には存在していない。加えて里の無防備な造りが災いした。家屋や洞窟に逃げたところで、毒や汚染されたデジモンからは逃げられない。

里の中でも唯一、施錠する事で籠城できたかもしれない聖堂も──ダルクモンがいなければ開けられなかった。

ダルクモン達は此処に来るまで、生き残りを拾っていこうと決めていたが、現状はあまりに絶望的。

里の様子を隈なく見回ったものの────生き残りを見つけたのは、コロナモンで最初だったと言う。

「コロナモン……! 生きていてくれてありがとう……!」

ダルクモンの顔は涙で濡れていた。

同胞を心から愛していた彼女にとって、今の里の光景は、どんな地獄よりもその心を苦しめた事だろう。

「……ダルクモン。皆は……ゴブリモンはどうして……」

「……ごめんなさいコロナモン。わたしが、ずっと里にいれば、こんな事には」

「ねえ、ねえダルクモン……これが毒なの? だって毒は、もっと先だって……洗礼も今日やるんだって、言ってたのに」

「……コロナモン。ダルクモンを責めないで」

「違う! 責めたいんじゃない。そうじゃない! でも……! ……俺たち、さっきまで……普通に、遊んで……」

現実を、受け入れる事ができなかった。

けれどそれは、目の前の二人も同じだ。決して受け入れられない。受け入れたくもない。どうして、こんな事に。

「……これからどうする? ダルクモン」

ガルルモンは、冷静さを保とうと必死だった。

「……──わたしは」

絶望と悲しみに満ちた顔で、口にする。

「聖堂に、向かいます」

──それは、人間界への逃亡を決行するという意思。目の前の仲間を確実に生かすべく、他の生き残りの捜索をこれ以上継続しないという決定。

ダルクモンとしてではなく、里の長として。何よりも辛い決断だった。

◆ ◆ ◆

里の外では、黒い水が浅い海を作っていた。

空には黒い球状の塊が浮かび、破裂し──流れ出た黒い水は、天使の里の中を沈めようとする。

高台の聖堂に三人は逃げ込んだ。聖堂の周りにも、既にいくつも黒い球が浮かんでいた。

「────僕らがコロナモンを見つける前のことだ。ひとつ、あの毒でわかったことがある」

「……わかったこと?」

「あの黒い水、僕の炎で攻撃したら……少しだけ動きが止まったんだ。それで何度も助かって……」

「……じゃあ、もし水に襲われたら、俺たちの炎で止められるってこと?」

「多分、そうなる。だから考えがあるんだ」

「……何をするつもりですか、ガルルモン」

「祭壇の間にまで黒い水が来たらいけない。ゲートが開いても、出られなくちゃ意味がない。だから、もし黒い水が来るようなら……扉の前で少しでも動きを」

「それではあなたが危険です!」

「……お……俺も、やるよ……!」

「コロナモン! あなたまで……!」

「俺だって、ガルルモンと一緒で炎が使えるんだ。まだ成長期だけど、それでも……俺だって、ガルルモンと戦える!

……ダルクモンの言ってた通りだ。あの黒い水……水よりも、泥みたいだった。だからきっと、俺たちの炎で焼き焦がせるよ」

コロナモンは、真っ直ぐにダルクモンを見つめる。

「それに……命を助けてくれた親友が、家族が……命をかけて戦おうとしているのに。何もしないなんてできない」

「……コロナモン……。……」

ダルクモンは、ゆっくりと頷いた。

「……わかりました。今すぐゲートの準備に取り掛かります。急ぐから……お願い。どうか死なないで。ゲートが開いたら、絶対にすぐ切り上げて戻ると約束して下さい」

ダルクモンは祭壇の前に立つと、一冊の書物を取り出す。先代から受け継いだものの一つだ。

「────わたしが『私』から受け継いだ、リアライズゲートへの鍵……」

書物を開く。書き込まれた呪文を唱える。そして最後のページに、聖なる力を宿したダルクモンの血液を垂らす。

すると書物は光を放つ。段々と、その姿を変形させていった。

──その時、背後から大きな音がした。ダルクモンしか開けれられない聖堂の扉を、黒い水が水圧で押し破ったのだ。

「……っ、もう来たのか……!」

「コロナモン! 僕が先にアイスウォールで壁を作る。君の炎で一緒に攻撃してくれ!」

二人は祭壇の間を出た。礼拝堂前の廊下へ向かい、そのまま攻撃態勢に入る。

祭壇の間では、光り出した書物が白い球体へと変化を遂げていた。

ダルクモンは恐る恐る触れる。指先から、光の内部構造が頭の中に流れ込む。──この光に彼女の力を注ぐで、正式なゲートに変化するようだ。

……だとすれば少し、時間がかかるかもしれない。焦りと不安に、ダルクモンは下唇を噛んだ。

「もう少しだけ時間がかかります! 大丈夫!?」

「今は、まだ平気だ! ──アイスウォール!!」

「コロナフレイム!!」

礼拝堂から漏れ出した黒い水を止めるべく、コロナモンとガルルモンが技を放っていた。氷の壁が黒い水の侵入を阻み、亀裂から溢れた毒をコロナモンが焼き払う。

「……早く……わたし、早く……!」

────まだだ。まだ変化が起きない。

早くしなければ。二人は命をかけて、戦ってくれているというのに。

同胞を守れなかった悲しみが、悔しさが、自責の念が渦を巻く。けれどそれらを振り切って、今はただ目の前の事──このゲートを開いて、二人を人間の世界に逃がすことだけを考えなければ。

結局、自分の「世界」すら守れなかった。今のダルクモンにとって、生き残った二人が希望そのものだった。

自分にとっての希望。かけがえのない救い。……今になってようやく、同胞達が抱いていた気持ちを、知る事が出来た気がする。

光の球体が更に形状を変化させる。白い光を包むように、翡翠色の光の帯がその姿を現した。────ゲートが開く合図である。

「ゲートが開きます!! 二人とも戻って!!」

ダルクモンが、戦っている二人に叫んだ。

「コロナモン先に行け! ギリギリまで僕が食い止める!」

「でも、ガルルモン……!」

「早く! 大丈夫、僕のが足は速いんだ!」

「……わかった!」

「コロナモンこちらへ! 急いで!」

一体どこから湧いてくるのか、聖堂を囲んで浮かぶ球体は次々に破裂し、中へと押し寄せてくる。

とうとう白い外壁さえも覆い、まるで聖堂そのものを、押し潰さんとする勢いであった。

「……っ!!」

──この境地さえ、乗り切ることが出来たなら。自分達は逃げられる。

ダルクモンは気を焦らせ、走って来るコロナモンを待つ。ゲートが安定するまで、自分が離れるわけにはいかない──

「────え?」

その時。

空に雲がかかったのか。ふと、ステンドグラスから廊下に差し込む光が消えた。

徐々に薄暗くなる廊下。

ステンドグラスの外側に付着している────黒い、何かが

「コロナモン!!!」

ガルルモンの叫び声に、硝子が軋む音が混ざる。

ひび割れたステンドグラスは、コロナモンの真上で煌めいていた。

「コロナモン走って! 走って!!」

「あ……あ、あぁ……っ」

コロナモンの足はすくんでしまって動かない。ダルクモンはコロナモンのもとへ走り出す。

ガルルモンも走り出した。コロナモンを咥えて走り抜けようとしたが、

「……! しまった……!」

氷の壁を割って流れ込んだ黒い水が足に付着し、皮膚が焼かれた。皮膚を床に残して、それでもガルルモンは駆けていく。

──その瞬間、

「────あ────」

ぱりん。

小さな音を立てて、ガラスの一部が割れ落ちた。

そして、

「ああ……ああぁぁぁああぁぁああッツ!!!!」

それを合図とするかのように、ステンドグラスが一斉に弾け飛んだ。

◆ ◆ ◆

足が言うことを聞かない。

動いてくれない。

身体が、動いてくれない。

突然大きな音がした。

ガラスの割れる音。誰かの叫ぶ声と、自分の叫び声。沢山音が重なって、何が何だかわからない。

ステンドグラスの七色の破片が、キラキラと美しく光る。キラキラとドロドロが一緒になって降り注いでくる。

けれど身体を動かすことが出来ない。身を庇う体勢すら取れず、目を閉じることさえ出来なかった。

その時だ。ふと、視界が急に暗くなった。

何が起こったのか、わからない。

ただ、何かが自分の上に覆いかぶさったということだけしか。

見覚えのある白銀の身体が黒く染まってゆく様子を、呆然と眺める。

────誰かの叫ぶ声が、聞こえた気がした。

◆ ◆ ◆

天使の里を静寂が包む。

沢山の死体が溶ける大地を、美しい満月が見つめている。

◆ ◆ ◆

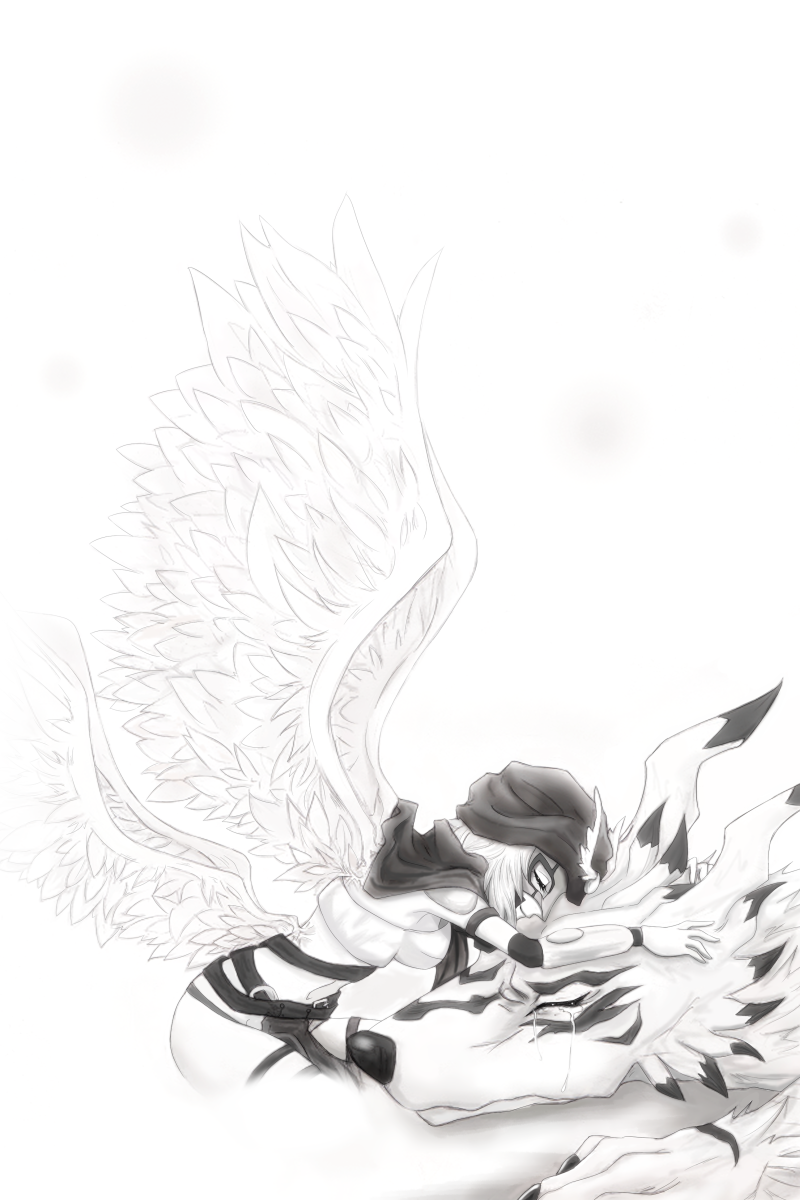

黒い水に呑まれた聖堂は、その至る所が黒く変色した。

美しい白色を保っているのは、祭壇の間で微笑む天使像。そしてその傍に浮かぶ、リアライズゲートだけ。

祭壇の間と礼拝堂とを繋ぐ長い廊下。凍りついた黒い水。焼け焦げた黒い毒。先程の喧騒は嘘のように静まり返った、月明かり差し込む廊下。

その途中。自分のすぐ目の前で、「彼ら」が倒れている。

黒い水とガラスの破片を全身に浴びたガルルモン。

毒を浴びる事は免れたものの、床に広がるそれに触れ意識を奪われたコロナモン。

「……」

ダルクモンは虚ろな瞳で二人を見下ろしていた。

廊下をよろめきながら歩く。膝をついて座りこむ。どうやらそこには黒い水が垂れていたらしい。触れた部分の皮膚が焼ける。けれど、そんなことはどうでもよかった。

────どうして。

どうして、こんなことになってしまっているの。

────わたしは

「……どうして……」

全てを捧げた。生まれてからずっと、今日までずっと、愛する者達の為に。少しのエゴだって無い。本当に、純粋な気持ちで。

それなのに。

「……何が、いけなかったって、いうの」

願いの果てに、絶望しか残らない。────なんて、残酷な仕打ち。

「────ダ、ルク……」

その時、声が聞こえた。ガルルモンが薄く眼を開け、必死に自分を探そうとしている。

「……! ガルルモン……生きていたの……!」

「……こ……コロナモン、は……」

そう言われて、ハッとする。これ程の怪我を負ったガルルモンが生きているということは──コロナモンもまだ生きているのではないか?

ダルクモンは急いで二人の側へ寄り、彼の胸の下に倒れたコロナモンを抱き上げた。

──温かかった。息も、微かだが感じられた。

「……大丈夫! コロナモンも大丈夫……! 毒にも、少しだけしか触れてないから、まだ助けられます……!」

「……良かった」

ガルルモンは、本当に安心したように、微笑む。

「黒い、水が……次元を……越えられない、なら、──まだ、間に合う……」

「ええ、行きましょう! 今すぐに、あなたも一緒に……!」

「……、……──僕、は……いかな、いよ……」

「────え?」

「わかって、いるから。もう……もたない、から。だから──」

その言葉に、ダルクモンの両の目から涙が溢れる。溢れて、零れて、止まらない。

「そんな事ない!! きっと大丈夫だから……! だって、一緒に行こうって……あなたは言ったもの……!」

けれど、現実。

傷口から直接、黒い水が体内に入り込んでしまっては──もう助からない。今こうして話せている事が奇跡なのだ。

それをガルルモンは知っている。気付いている。……ダルクモンも、どこかで理解していた。

ガルルモンは助からない。

そして──このまま次元を越えたとして、衰弱したコロナモンが助かる保証も無い。

「────」

ならば、どうする?

見捨てていくというのか。

見殺しにしろというのか。

里の皆、同胞達のように。

助けを請うように祭壇見上げる。

天使の像は微笑んだまま、何も言わない。

……しかし、天使の像を見つめているうちに──ダルクモンは一つの考えを抱く。

「……そうだ。洗礼……」

二人だけなら、そう時間もかからない筈だ。

データの一部を分け与え、毒への耐性を生んで────どれほどデータを与えれば、二人はちゃんと助かるだろうか?

考える。

……──いや。

考えるまでも、ない事だ。

ダルクモンは腰に差した二本の剣を取り外した。そのうち一本を粒子化させ、コロナモンに与える。

僅かに呼吸が整ったコロナモンを、ガルルモンの側へと寝かせた。

そして

「……私、────わたしは」

もう一つの剣を、鞘から抜き出し

「わたしの世界を守るから。だから────」

そのまま、自らの身体を貫いた。

◆ ◆ ◆

身体を覆う温かさに、目を覚ます。

まだ僕は、生きているようだ。────自分のしぶとさに、我ながら驚いた。

目の前にはダルクモンがいた。やわらかな笑みを浮かべながら、僕の頭をずっと撫でている。

恥ずかしいなぁと思いつつも、嬉しかった。

傍らに、あたたかいものを感じる。目だけを動かすと、そこにはコロナモンがいた。きちんと呼吸をしている。……良かった。僕は、相棒を守り抜くことが出来たんだ。

ダルクモンにお礼を言おうとして、顔をあげる。

さっきまで息をするのも苦しかったのに、簡単に頭を動かせたのは何故だろう。気付けば、身体の痛みも大分消えている。

これはどういうことだろう。ダルクモンの顔を見る。彼女は嬉しそうに、ずっと僕を見つめている。

よく見ると、ダルクモンの周りには、金色に輝く光がたくさん、漂っていた。

────そこでようやく、僕は笑顔の意味に気付く。

「ダルクモン……──まさか、君は」

「……ごめんなさい。でも、これしかなかったから」

ダルクモンの身体が、足の先から、粒子になって消えていく。

「どこまで浄化出来るか、わからないけど……あなたたちの中に、直接送り込んでいるから、きっと大丈夫……」

「……どうして……。……どうして……!! やめてくれ、君が犠牲になる理由なんて、どこにも……!」

ダルクモンは真っ直ぐにガルルモンを見て、言った。

「それは……わたしが、私だからよ」

周りから言われたのではない、ダルクモンが本心から口にした言葉だった。

「私が、天使になるからよ……」

だから、ガルルモンは何も言えない。

彼が最も望まなかったことだとしても────悩み、葛藤した末の彼女の決断を、否定することなど出来ない。

……けれど、ただ、悔しくて。ガルルモンは涙を流すしかなかった。

「────ガルルモン」

泣かないで。

そう言ってガルルモンを、そっと、包み込むように抱きしめる。

「……ありがとう。あなたはとても優しくて……わたしは……あなたのことが、大好きだった…………」

そして、最期にもう一つ。心に抱いていた想いを口にして。

──本当に嬉しそうに、微笑みながら。

ダルクモンは眠りにつくように、ゆっくりとその目を閉じた。

◆ ◆ ◆

煌々とした月明かりが、砕けたステンドグラスから差し込む。

照らされた壁は白く、そのどこにも黒い液体は付着していない。

粒子化したダルクモンのデータは里を包み込み、黒い水のほとんどを浄化した。皮肉にもこの時になって、秘めていた英雄の力が発揮されたのである。

ゲル状になっていた民の死体も浄化され、データの粒子となって散って行った。

今────この里には、異郷から来た二体のデジモンしかいない。

「……コロナモン」

祭壇の間。天使の彫像が、ガルルモンに微笑みかけている。

「……この悪夢が終わって、記憶を取り戻して……全てを終わらせたら、またここに戻ってこよう」

「……。……違うよ、ガルルモン。帰って来るんだ。ここには……」

コロナモンはガルルモンの背中を抱きしめる。決してはぐれてしまわないよう、しっかりとしがみ付いている。

「……そうだな。……その通りだ」

光の中へ、足を踏み入れた。

リアライズゲートが二人を迎える。あたたかな光で空間ごと包み込み────そして、消えた。

◆ ◆ ◆

町はずれの廃墟の前に、二人の子供が立っている。

「……ねえ蒼太、私、やっぱり入りたくない……」

同じ程の背丈の少年と少女。少女は少年の後ろに隠れ、恐怖に身を震わせていた。

「………なら、花那。俺だけで行ってこようか?」

「だ、だめ、だめ。頼んだのは私だもん。ちゃんと行く。こんな場所で待つのも嫌だし……」

「なら行こう。早くしないと夜になっちゃうよ。真っ暗になったら危ないし、もっと怖いだろ」

「あああ待って! やっぱり怖い……って、ギャーッ!!」

廃墟を見上げた少女が叫んだ。

「ば、ばか! いきなりでかい声出すなよ! どうしたのさ?」

「そそっ……蒼太、あれ! おばけ……!」

背中にしがみ付く少女に呆れながら、少年は少女の指さす方を見た。

廃墟の四階。右奥に位置する部屋が、電気をつけたように明るく光っている。

……うん、待てよ?

電気なんか通ってない筈なのに、なんで明るいんだ、あそこ。

第一話 終

→ Next Story