◆ ◆ ◆

摂取される栄養分が継続的に減少すると、人体には次第にある変化が生じる。

皮膚や爪、毛髪がガサガサと荒れて、尿量が減る。また、エネルギー不足により体力は著しく低下。それを少しでも補う為か、それとも運動機能が落ちているのか、子供達は自然と無駄な動作をしなくなる。

例えば泣き叫ぶこと、興奮すること。子供達同士で喧嘩をすること。──いつの間にか殆どの子供が、その一日を横たわった状態で過ごすようになっていた。

「今、何時なんだろう」

不衛生な石の床に寝転んで、誠司が呟く。身体の変化は、誠司と手鞠にも例外なく起きていた。

「そろそろ食べようか、悩んでたんだ」

「……取っておいたパン?」

「うん。……前にごはん来てから、どのくらい経ったのかなあ」

「……わかんない。でも、今はね、六時半みたい……」

手鞠は、近くに寝ている子供の腕時計に目をやった。朝なのか夜なのかは分からなかった。

「……もし夜の、六時半、だったらオレ……あれ見てる。爬虫類チャンネル……」

「……わたし、その時間はテレビ見てなくて……」

「……そっか」

「……それ、毎日やってるの?」

「……ううん。火曜日だけ……」

「…………今って、火曜日?」

わかんない。そう、言おうとしたが

「────あ」

何かを思い出したように、誠司は慌てて起き上がった。

「どうしたの……?」

「ケータイ……そうだ、オレのまだ、生きてる筈なんだ。電源、切りっぱなしだったもん。何日経ったかわかるかも……」

「本当……?」

「た、多分……」

久しぶりに出た、活力のこもった声。

「もしすごく経ってたら……きっと母ちゃんたち、もう探してくれてるよな。きっと大丈夫……。ま、待ってて、今、つけてるから」

画面に明かりが灯る。手鞠は緊張しながらその様子を見守っていた。

そうだ。これだけの子供が消えて、学校や警察が気付かないわけがない。一週間でも、いや三日でもいい。時間が経っているなら、その分きっと進展がある筈だ。

「……どうかな……」

「……」

だが────画面を見た誠司の表情は、固まっていた。

「……海棠くん?」

ひどく困惑した彼の様子に、手鞠の胸が一度、どくんと大きな音を立てた。……嫌な予感がした。手鞠はそっと近寄って、画面を覗き込み──

「────なんで?」

掠れた声を漏らした。

「だって、わたし……金曜日だったから、柚子さんと図書館残ってて……」

土曜日。

液晶画面には、はっきりとそう表示されていた。それも、恐らく二十四時間さえ経っていない時間が。

そんな訳がない。

誠司は無言のまま、再び電源を切ってポケットにしまった。

……何事かと、数人からの視線を感じる。誠司は「何でもない」と言ってはぐらかすと、両手で顔を覆いながら壁に背をもたれた。

「海棠くん……」

「……いや、うん、やっぱ、わけわかんない、オレも、わけわかんない……」

しかし自分の携帯も、仲間の腕時計だって、恐らく正常だ。──五日近くは経っていると思っていた。少なくとも、一日も経っていないなんて有り得ない。

「ケータイ、そいつの使えるの?」

児童の一人が、横になったまま尋ねた。

「つながる?」

時間の経過については、聞こえていたのか気付いていないのか。彼らが気になっていたのは、外と連絡が取れるかどうかという一点のみであった。

まだ、希望を捨ててはいないのだ。もしかしたら親や警察と、連絡が取れたら助かるかもしれないと。

「……やっぱり、圏外だったよ」

誠司が言うと、皆は落胆したような、けれど予想していたと言いたげな眼差しを向けた。

「……」

どこか申し訳ない気持ちになる。

すると、今度は別の方向から視線を感じた。向かいの牢の子供達が数人、こちらを見ている。

「……ごめん、やっぱり……」

「聞いたよ。せっかく期待したのに」

「……」

「電波、繋がったら貸してよ」

「お父さんに電話しなきゃ」

「隣の奴はケータイ持ってないの?」

「! わ、わたしのは……」

「こっちに投げてよこしてよ。繋がるか確認してみるから」

同じ牢の子供達は、気まずそうに目を逸らして何も言わない。段々と、向かいの子供達の表情が険しくなっていく。

手鞠と誠司は顔を見合わせた。──黙ったままでいると、怒鳴られた。それでも二人は何も言えず、ただ罵倒されているしかなかった。

ずるい、ずるいと向かいの子が喚く。泣いている。体力が余計に消耗されてしまうことも考えずに、叫んで泣いている。

一度糸が切れれば張り詰めた緊張は爆発するのだ。そうするべきでないと身体が判断しても、心が追いつかない。そして発散の矛先は、ここにいる誰かに向けるしかない。

誠司は泣きそうな顔を膝にうずめて、震えた息をついた。手鞠は泣きながら耳を塞いでいた。

子供達の罵声と怒声はしばらく止まなかった。周りの子も誰も止めず。誠司も手鞠も、ただ黙って終わるのを待った。──やがて向かいの子供達が疲労で倒れると、辺りはようやく静かになった。

◆ ◆ ◆

────怖い。

響いてくる大きな声に、手鞠は恐怖を覚えていた。

この場所も、あの化け物も勿論だが──それだけではない。周りの子供達すら、怖いと思い始めていた。

それは普段、学校で男子生徒にいじめられている時とは違う感覚。子供の遊びじゃない、もっと動物に近いような感覚だ。皆が皆、自分以外の誰かに敵意を持っている。

……仕方がないのだ。皆きっと、何をしていいのかわからなくなっている。ストレスという一言では表しきれない、どうしようもない気持ち。感情の捌け口もない。一体この中で何人、限界を迎えていることか。

それでも手鞠が、他の子供達に比べて自分を保っていられるのは──誠司の存在があったからだろう。

友達と一緒にいる、感情を共有できるという事が、手鞠にとっても誠司にとっても支えになっていた。

「……」

顔を上げる。向かいの子供達は、牢の奥に行ったのかもう見えなかった。誰もこちらを見ていなくて、安心した。

ぼんやり周囲を眺めていると、起きているのは自分だけだという事に気付く。皆とにかく眠っていた。……どうりで静かなわけだ。

隣の誠司もいつの間にか眠っていたようだ。手鞠と同じように体育座りをして、顔をひざに突っ伏したまま寝息を立てている。

そんな彼のポケットからは、食べかけのパンが顔を覗かせていた。「ちょっとずつ食べ戦法」は今も実践中らしい。

……凄いなあ、と思う。同時に自分が情けなくなった。

彼だって辛い筈なのに、何度も「大丈夫」と励ましてくれている。──本当に自分は、誰かに助けられてばかりだ。

「……。……花那ちゃん……」

辛い時に思い出すのは、いつだって友人の姿。足が速くて友達思いで、自分を男子達のいじめからいつも助けてくれていた子。いつだって、自分もあんな風になれたらと思っていた。

────そういえば、彼女は?

「……そうだ、どうして……」

どうして今まで何も思わなかったのだろう。自分が信じられなかった。どうして心配に思わなかったのか。

鉄格子に掴まり、通路を覗き見る。反対側の牢がぎりぎり見える程度の視界。最初に鬼に腕を掴まれた子の現状が気になったが、見えなかった。向かいの子供達の顔は誰ひとり見えなかった。

「……」

もし、向こう側に友人がいたなら────きっと気付くだろう。そう思った。花那は、ここにはいないような気がした。

花那や柚子、クラスの子、家族。皆どうしているだろう。お母さんとお父さんは探してくれているだろうか。警察は、動いてくれているだろうか。

本当に、探してもらえているのだろうか。

本当に、見つけてもらえるのだろうか。

そう考えた瞬間、底の見えない恐怖が手鞠を襲った。もし家族が探してくれていても、警察が捜査をしてもらえてなかったらどうしよう。謎の行方不明事件だということで、片されてしまっていたらどうしよう。これだけ大勢の子供がいなくなっているけれど、ニュースになっているかどうかを確認する術はないのだ。

身を抱くようにして震え、ぺたりと座り込んだ。膝を抱えてうずくまる。

誰か、来ないだろうか。誰か来てくれないだろうか。わたしもあの時職員室に付いて行けばよかった。誰か──

「……助けて……」

「────ここかな」

小さく、そんな声を聞いた気がした。

「ああ、やっぱり」

もう一度、今度ははっきりと。

牢の中の子供にしては、やたらと活力のある声が。

何故か、自分とはそう離れていないであろう位置で。

「…………だ、誰……?」

返事はない。でも、手鞠は確かに聞いたのだ。

「……誰か、いるんですか……?」

もう一度、虚空に尋ねる。──やはり返事はない。

しかし、手鞠が目線を移動させた瞬間。視界の端で、小さな何かが逃げるように走り抜けた。

咄嗟に振り向くと────

「見つかった」

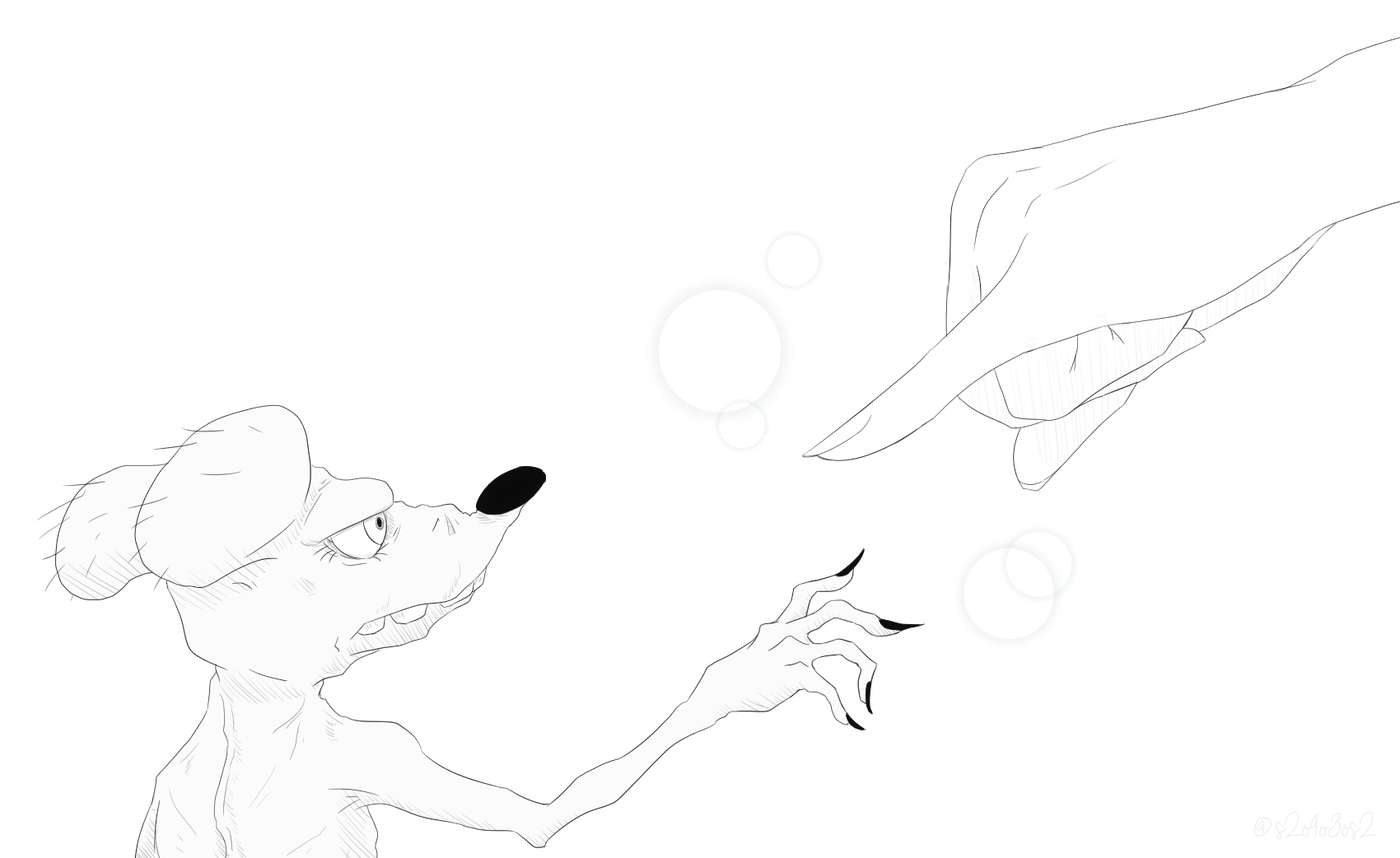

そこには、体毛の無いピンク色のネズミが一匹。

立ち上がって、喋っていた。

◆ ◆ ◆

その一瞬は、とても長い時間のように感じられた。

手鞠は、今目の前で起きていることを一切理解できなかった。

見たことのないネズミだ。図鑑でも、テレビでも、漫画でも見たことがない。

そんなネズミが、なんだかとてもバツが悪そうな顔でこちらを見ている。

「……」

声が出なかったのは恐怖からではなく、本当に、ただ理解ができなかったのだ。

今、このネズミは言葉を喋っていなかったか? それ以前に、二足歩行をしていないか? まさかそんな、テーマパークじゃあるまいし。

ネズミは慌てて鉄格子の裏側に回り込み、身を隠しながらこちらを睨みつけている。

そこそこ小さい身体だが、鉄の柵よりは幅があるので隠せてはいない。手鞠は乾いた目をネズミに向けたまま、言葉を失っていた。

「おい」

すると、声をかけられた。びくりと身を震わせ、咄嗟に「はい」と返事をした。

やっぱり何がなんだかわからない。栄養の足りていない頭は、きちんと動いてくれない。

「大声、出すんじゃないよ」

「……」

「よし。そのまま。じゃあ、ウチの事はほっといて」

「……え、あ……うん……」

ネズミはこちらを睨んだまま、海外アニメのキャラクターのような動きで──なんと牢の中に入ってくる。小さな身体で、鉄格子を難なくすり抜けて。

手鞠はようやく、「どうしてネズミが喋っているのだろう」というところまで思考が追いついた。わけがわからなくなって、言葉はやはり出せなかった。

呆然とネズミの動向を眺める。ネズミの視線が、何故だか誠司のズボンに向いている。

──嫌な予感がした。

「あ、あの」

「何」

「そ、その……えっと」

狼狽える手鞠に、怪訝そうな顔を浮かべるネズミ。

「食い物、探してるだけさ」

「……」

その視線は、ポケットからはみ出したパンにしっかりと向けられていた。

「そ、それは……食べちゃ、だめなんだよ」

ネズミは一層顔をしかめる。

「だ、だってそれは、海棠くんのだから。食べちゃったら、海棠くんが……」

「死ぬ?」

「……それは、わかんない、けど、でも……」

「悪いね。こっちも死にそうで」

「……」

「別にいいじゃん。アンタのじゃないし」

そう言うとネズミは、二足歩行から四足歩行へと体勢を変える。

「ま、待って、じゃあ」

動き出す寸前のネズミが、視線を手鞠に向けた。

「わたしの、あげるから……だから海棠くんのは、食べないであげて。……その、起きた時に無くなってたら、多分すごく、悲しいと思う……」

「……」

ネズミが二足歩行に戻る。

「でも今、持ってないじゃないか」

「……次に、もらった時に……」

「もらえるかわからないじゃないか」

「……」

「お互い死ぬかも」

「……で、でも」

「ウチもお前も腹ペコだろ」

「……うん」

「……」

「……」

「……何、そいつ、仲間なの?」

「え?」

「じゃなきゃ庇わないだろ」

「……仲間……」

「違うのに庇ってんの? 変な奴」

「え、えっと、……」

仲間、という言葉にあまり馴染みはない。友達という表現は使っても、仲間という言葉を使う機会はなかなか無い。

だが──不思議とこの時だけは。ぼやけた頭の中に、しっくりとその言葉が当てはまった気がした。

「うん。仲間、だよ……」

そして──何故だろう。そんな誠司を狙うネズミに対して、手鞠は不思議と嫌悪感を抱かなかった。

「で、でも、皆のもだめだよ。ちゃんと、本人にちょうだいって言わなきゃ……」

────よく見てみれば。強気を装うネズミは、その飢餓状態が目に見えてわかる程に痩せ細っている。

「……ごめんね。わたしのあげるから、次まで……」

「……」

「そ、それか、海棠くんが起きたら、海棠くんが、もし、いいよって言ったら」

「これ以上誰かに見られるのはマズイんだよ。何度も駆除されかけてんだ。ここの奴らにバレたらそれこそ殺される」

「……そう、なんだ。……えっと、ネズミさん」

「ネズミじゃない。チューモンだ」

ぶっきらぼうに、ネズミは名乗った。

「……チューモン、は……ずっとここにいるの?」

「生まれた時からね。外には出らんないから、中で食いカス漁って生きてきたさ。でも食いもん無くなっちまって」

「……ずっと食べてないの?」

「しばらくね。アンタらみたいに貰えたら楽なのに」

「……ごめん」

「謝られるのは逆に腹が立つもんさ」

チューモンはしばらく手鞠を睨み続けていた。

「……まあいいや。とにかくまた来るから、その時は食べ物よこすんだね。嘘だったらお前を齧ってやるよ」

「う、うん。わかった……!」

「……」

チューモンは周囲を気にしながら、ポリポリと頭を掻いた。

「それにしても変な奴」

「変……?」

「ウチと普通に話してるし。驚いてないっていうか、気味悪がってないっていうか。……ああでもそうか。フーガモンがいるから、別にウチらのこと初めて見るわけじゃないのか」

「……? ふーがもん?」

「いや、それでも普通は警戒すんじゃないの? 人間じゃない奴と喋るなんて」

「……わかんない。びっくりしたけど、なんか、そういう元気もなくて……」

「ちょっと。気、しっかり持たないと死ぬよ。お前らどう見ても自力で生きていけないんだから、気だけは持っておきな。ウチだって意地で今まで生きてるんだからさ」

気を持つ、か。誠司のように前向きでいる事だろうかと手鞠は思う。

「頼むから、次行った時に死んでました、なんてやめてくれよ」

「……うん。……うん、ありがとう……」

そう言って、手鞠はそっと手を伸ばした。それから力なく拳を作って、赤子に握手を求めるように小指だけを出して見せた。

「何それ」

「えっと、これは、指きりげんまん……その、約束するから……」

「……」

チューモンはその意図を察したのか、一瞬渋るような顔を見せたが──自身の脇腹で小さな掌を拭うと、乱暴な素振りで手鞠の小指に触れた。

「────痛っ!! は!? 何!?」

瞬間。全身を駆け巡った刺激に、小さな身体から大きな声が出た。声は地下牢に響き、付近の子供がそれに気付く。

「ちょっと、アンタ何を──」

「わ、わかんない! ごめんね......! でも早く行かないと……!」

チューモンは舌打ちをして駆けて行った。小さな体は闇に紛れ、あっという間に見えなくなった。

自分の心臓の音が激しく聞こえてくる。冷や汗をかきながら周囲をキョロキョロと見回した。

起き上がってこちらを薄ら目で見ている子供。「誰の声?」と問われる。

「……」

手鞠は少しの間言葉に詰まった。鈍くなった頭を一生懸命に動かして、なんでもないと嘘をついた。

◆ ◆ ◆

→ Next Story