◆ ◆ ◆

「ごめんね手鞠ちゃん。当番じゃないのに手伝ってもらっちゃって」

放課後。手鞠と柚子は二人、図書館で本の整理をしていた。

本当は六年生が三人で行う予定の作業だったが、急遽二人が休んでしまい──ピンチヒッターとして手鞠に頼んだのだ。

「いいんです。柚子さん一人じゃ大変ですもん」

「ありがとう。でも、門限とか大丈夫なの?」

「はい。母には説明してありますし……後で連絡して、迎えに来てもらうことになってますから」

ようやく作業が終わった頃には、既に一部の教師達も帰り始めていた。

きっとここにはもう数人しか残っていない。学校は、とても静かだ。

「じゃあ、終わったこと先生に言ってくるから。先に支度しちゃってて。お母さんに電話もね」

そうします、と返事をする手鞠を置いて、柚子は図書室を後にする。

手鞠は言われた通り母親に電話をしようとし────何故か圏外になっていたので、不思議そうに首を傾げた。

「時間、少し置いたら繋がるかなあ」

図書室も、廊下も、既にカーテンは閉められている。

だから二人とも──空を覆うオーロラの光に、気付かない。

「……あ、そうだ」

柚子は図書室棟の一階まで降りると、職員室には行かず寄り道をした。トイレを済ませておきたくなり、教員用の化粧室を拝借する。

扉の前に立つと、何やら中が明るい事に気付いた。電気が付いている? それにしては少々薄暗い。僅かに恐怖心を抱きながら、柚子はそっと扉を開けた。

個室は全て空いていた。中には誰もおらず、電気も着いていなかった。

だが────窓の外が、光っている。

「……!!」

柚子は咄嗟に曇りガラスを開けて──驚いた。オーロラだ! 早速ケータイを開いた。写真を撮って、ネットに書き込もうと急ぐ。だが

「え、圏外!? なんでこんな所で……」

接続を繰り返す。しかし何度やっても繋がらない。

カチカチとキーを押す音に混ざって────誰かの叫び声が聞こえてきたのは、そのすぐ後のことだった。

びくりと体が跳ねる。聞こえたのは校庭の方からだ。

まるで、お化け屋敷の中で聞くような絶叫。……柚子は思わず個室に逃げ込んだ。扉を閉め、必死に息を潜めようとする。

今度は大人の声が聞こえた。教員達も騒ぎ始めているのか。……声が遠くなる。多分、悲鳴がした校庭に行ったのだろう。

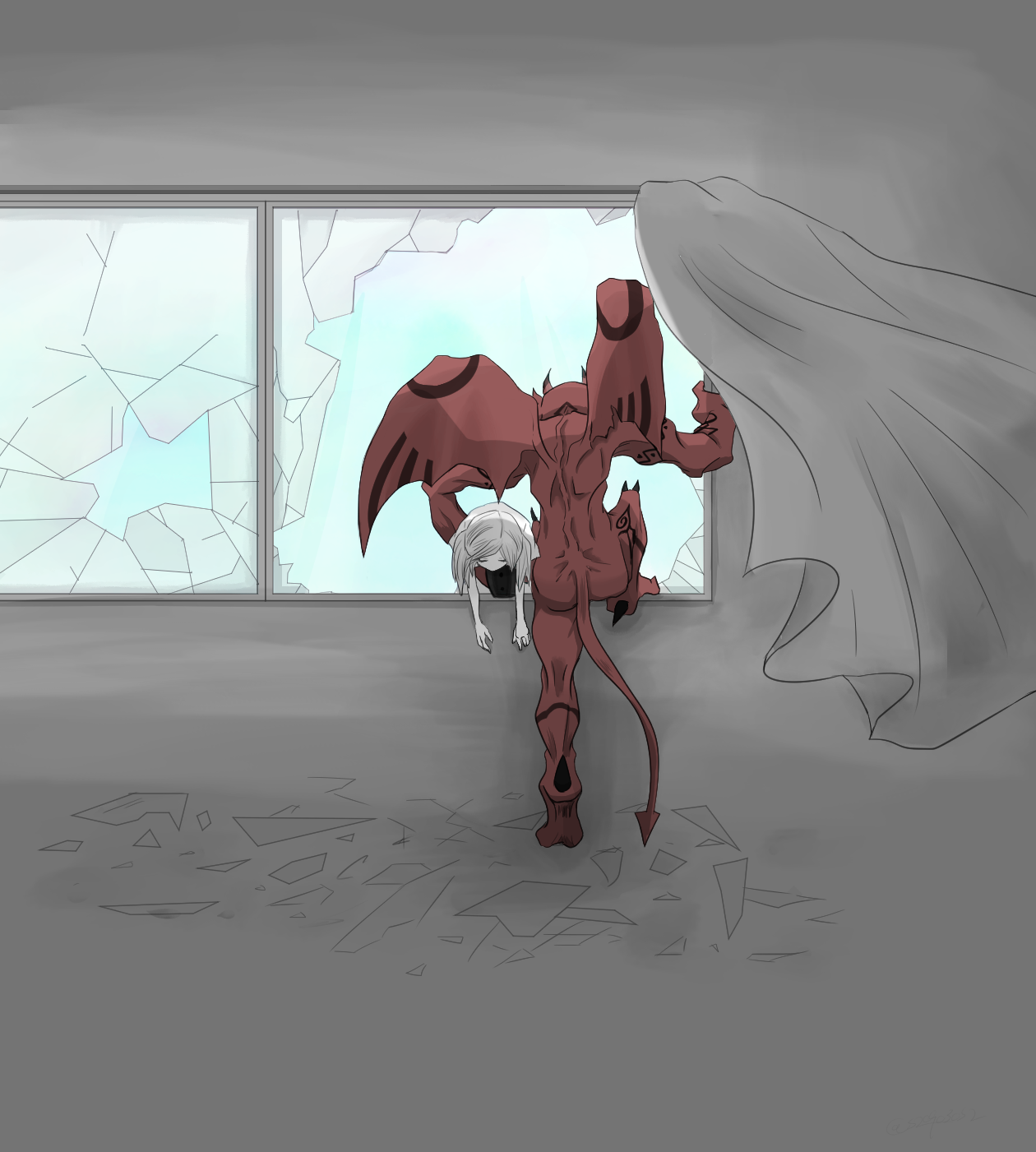

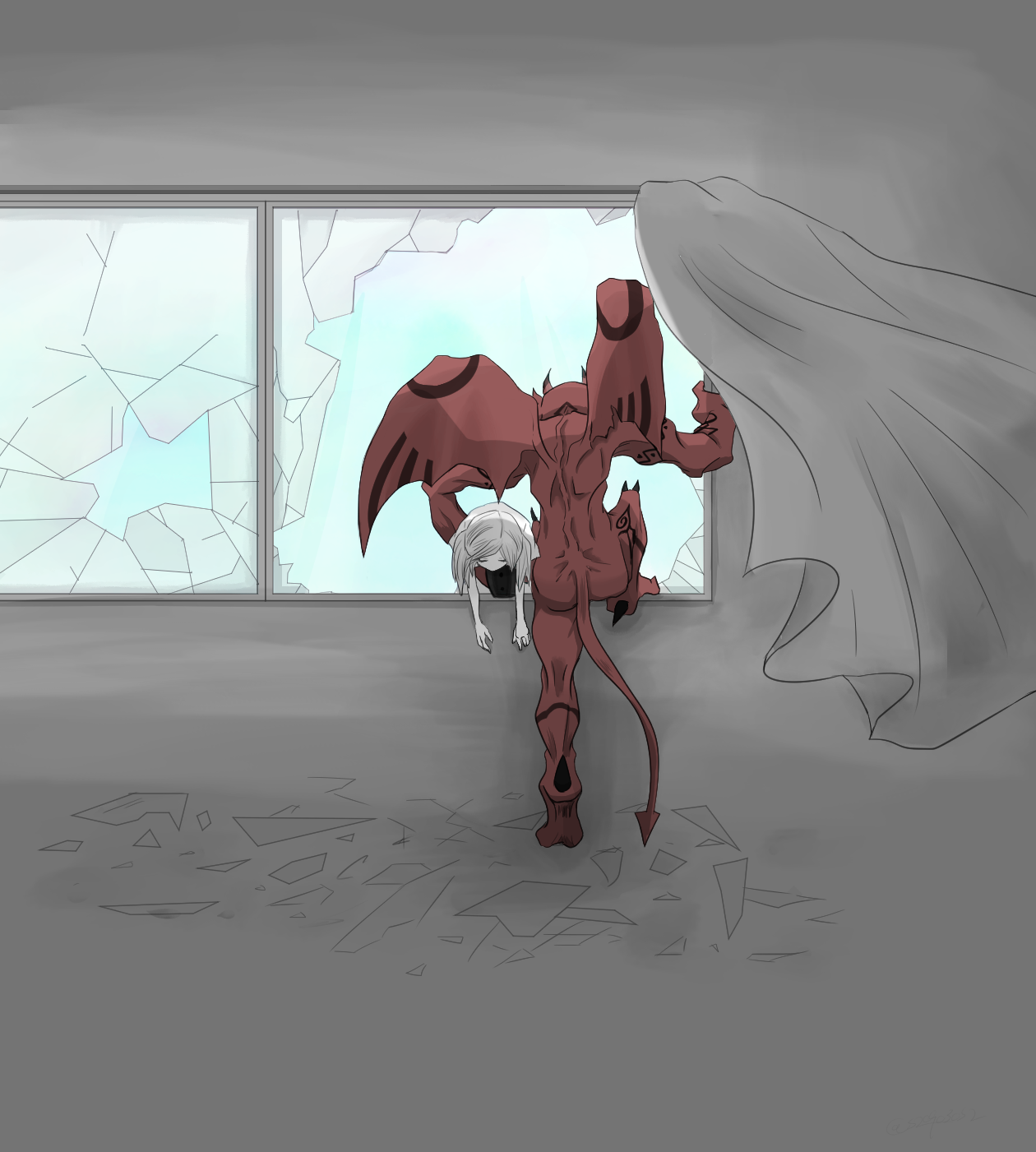

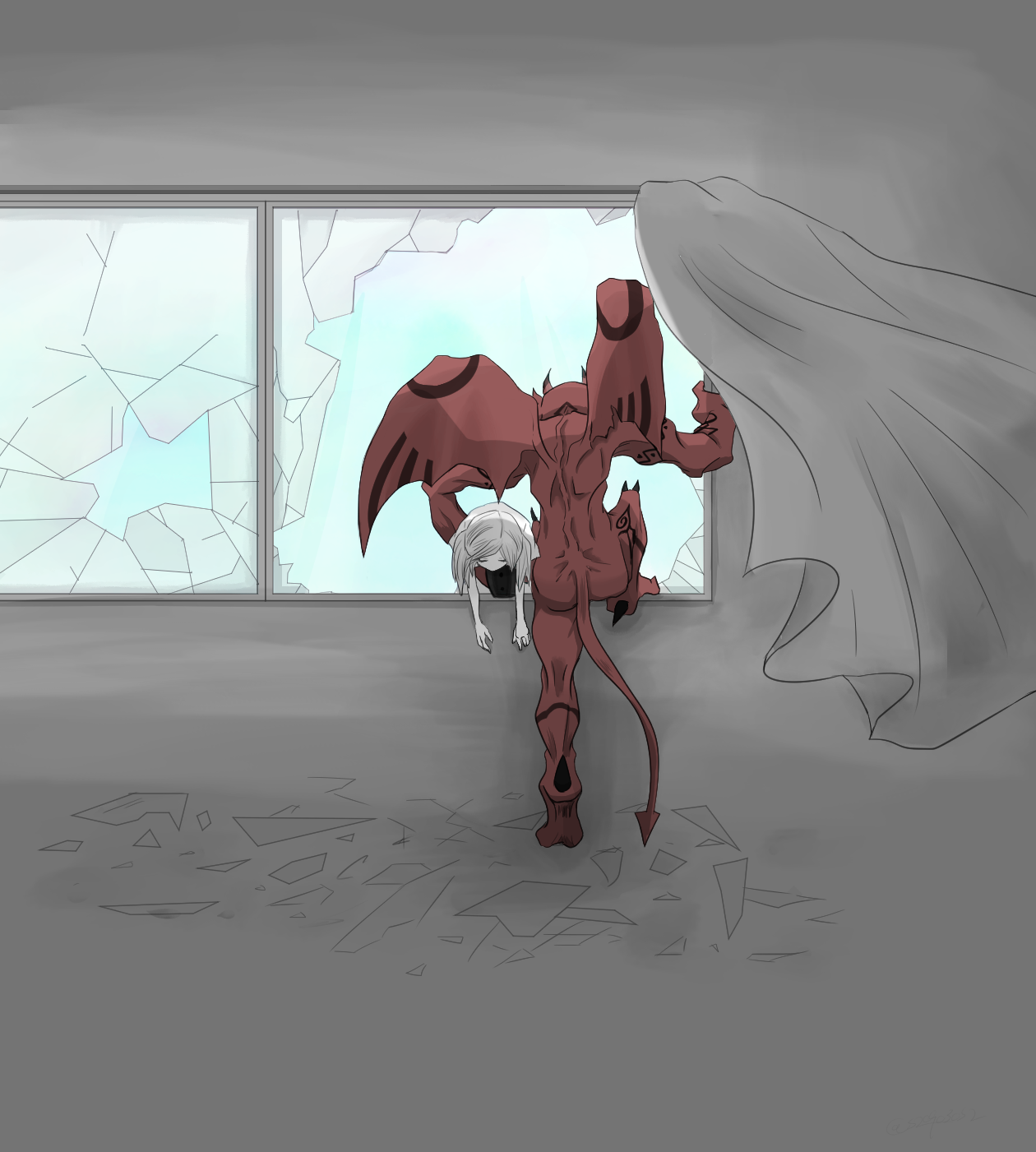

そして次に、ガラスが割れる音を聞く。

近い場所だと咄嗟に思った。でも──どこの窓? ああ、そうだ、この上だ。図書館のガラスが割れたんだ。

「……! 手鞠ちゃんが……!」

嫌な予感がして、咄嗟にトイレを飛び出した。階段を駆け上る。廊下を走る。

そして、図書室の前。

すぐに扉を開けて、彼女の無事を確かめる──

「あっ」

────事が、出来なかった。

扉は僅かに開いていた。

その隙間から見えた中の様子は、柚子を凍りつかせるには十分な光景だった。

先生、どこにいますか。早くここに来てください。助けて下さい。

助けを呼びたくても声が出ない。決して声を出してはいけないと、体が先に理解していたから。

凍りついた筈の体はいつの間にか扉から離れ、図書室から気付かれないであろう位置へ移動していた。両手で口を押えながら、呼吸の音さえ漏れないように。

「────」

そこには、化け物がいた。

化け物が、子供を攫っている。

◆ ◆ ◆

「なに、あれ」

呆然と花那が呟いた。

ああ、ママの言う通りだ。本当にテレビや本で見るような、オーロラらしいオーロラだった。

見覚えのある薄緑色一色の、空に浮かぶ光のカーテン。

「……リアライズゲート……」

「いくらなんでも……大きいとかじゃないよ……ねえ……! 何あれ……!?」

「い、言わなきゃ……! 二人に電話は……!」

「出来ないよ! 圏外になってる……! なんで!? さっきまでママと電話出来てたよ!? なんで圏外なの、こんな場所で……!!」

「……まさか……アレのせいなのか?」

家の外がざわつき出す。近所の人々が、次々と外に出て空を見上げる。

それに続くように、蒼太も靴を履いて外に出ようとした。

「!? 蒼太、どこ行くの!?」

「家に……自転車取ってくる……」

「何で……」

「だって! 連絡取れないなら行くしかないだろ!」

「で……でも、外出たら危ないよ! あそこから出てくるのが、二人やテリアモンみたいな子かわからないんだよ!? もし昨日みたいなデジモンが──」

出てきたら、どうするの。

そう言おうとして気付く。

仮にそれが、自分達の近くに現れたとして。家の中に逃げ隠れたとして。

それこそ、本当にどうしようもない状況に成り果てるのだと。

「…………っ」

ここに彼らはいない。

自分達でどうにかできる問題ではない。

相手が危険なデジモンだったとしたら、隠れたところで──

「────後ろ乗って」

「……え」

「私の後ろ乗って! 自転車! 蒼太の家まで送る……! 走ってたら時間かかるよ!」

◆ ◆ ◆

不思議な光の噂。

見ると幸せになれるらしい。

噂は本当だったと、少年は喜んでいた。

「おおおおお! オーロラだー! すげー!」

空に浮かぶ光のカーテンはまさにオーロラそのもの。誠司はそれに、昨日見た光と似た何かを感じていた。

それに、昨日の今日だ。興奮しないわけがない。

都合が良いことに周囲に人はいない。背負っていた大きめのリュックを、しっかりと腕に抱える。

「ユキアグモン! 見てみろよ! すっげーぞ!」

呼ばれて、ユキアグモンが中からひょっこりと顔を出した。

──空を、睨むようにじっと見上げる。そうとも知らず、誠司ははしゃいでいた。ケータイで写真を何枚も撮ったりしながら。

「なあ、今度はでっかい恐竜出てくるかな! ティラノサウルスみたいなさ!!」

「……きゅー」

ユキアグモンが鳴き声をあげたことでようやく、誠司はユキアグモンの様子に気付く。……警戒するというより、怯えているようだった。

「ど、どうしたの。ユキアグモン。……怖いの?」

「せーじ、せーじ」

「……とりあえず、もっかい入っとくか? そうすれば見なくて済むし……」

「とーく。ぜーじ、とーぐ」

「? トーク? 話すの?」

違うと言いたげにユキアグモンは首を振る。

「とーく、はじ、る」

「はじる? ……ああ、遠くに走るのか! わかった! どっかの店とか入ろうな。アレが怖いんだろ?」

「ぐるるるる……」

「よーし、じゃあ全力疾走だ!」

「ぎー! いぞぐ! いぞぐ!」

背負い直したリュックから聞こえる声は、やはり怯えているようだった。走りながら励ます。

「後でビッグニュースになるぜアレ! こんな場所にオーロラなんてありえねえもん!」

「いそぐー! ぐー!」

「わかったわかった。そんなに怖いの? お前が出てきた光だってきっと似た奴だぜ? 今噂になってんだけどさ、あの光はハッピーになれる光なんだ!」

そう言って、もう一度空を見上げた。

「だから、怖がらなくたっていい……」

上空を、大きな影が走る。

「……お?」

鳥にしてはあまりに大きな影。

「何だ、今の……」

「グルルルルル……!!!」

リュックの中でユキアグモンが唸っている。どうしてかは分からない。

過ぎ去った影が戻ってきた。

ふっと視界が暗くなった。

何かの影の中に自分はいた。

背中の唸り声が大きくなる中、誠司は視線を逸らせない。

そこには

「────俺が、見えるな」

オーロラの逆光でよく見えない。

だが、その姿はあまりにも恐竜などとはかけ離れていて

「じゃあ、お前もだな」

“幸せの光”から出てきたとは信じられない、おぞましいものだった。

それは、漫画やゲームに出てくるような化け物の姿。

角が生えた、赤い肌の悪魔。

「────ぁ、れ……?」

リュックサックが動く。ユキアグモンが飛び出そうとしている。──だが、出られない。もがいているうちに、肩紐が誠司の肩から落ちて行った。

アスファルトの上、リュックサックが唸りながらもがく。悪魔は気にしていないようだった。歪んだ顔で微笑みながら、誠司に手を伸ばしていた。

何が起こっているのか、理解が出来る訳もない。悪魔の腕には、覚えのある形をした黒いリングがはめられている。

そして────もう一方の腕には、「先客」が抱えられていた。

「早くしねえと……死んじまいそうだ……でも、ははは……これで、デジタルワールドに帰れる……」

デジタルワールド。

どこかで、聞いたような言葉だった。

「……──そーちゃん」

頭を掴まれた。

視界が黒くなる。

意識が白くなる。

そして

「…………ぎー。ぎー」

ユキアグモンがようやくリュックから這い出た頃。辺りにはもう、誰も残っていなかった。

◆ ◆ ◆

走る。走る。走る。

少し傾斜のある閑静な住宅地。外に出て物珍しげに空を見上げる人々を避けながら、蒼太と花那は必死にペダルを漕いでいる。

人々は、二人の事など気にも止めない。「オーロラを近くで見たいのだろう」程度にしか、きっと思っていないのだ。

ただの異常気象ならば。あそこから何も出てこないのならば。出てきても怖くない何かだとわかるならば、こんなに必死になる事もないのに。

何が現れるかわからない──という事以上に、言い様のない恐怖が子供達の背中を押していた。

走る。走る。走る。

もう随分と走ったような気がする。実際は数分しか経ってないのだろうが。

普段より長く感じる道。

生温い風。

空にあれだけの光があるのに、薄暗い道。

何故だか人が少なくなっていく大通り。

「……な、なあ、あのオーロラ……」

「何!? 今、話してらんない!」

蒼太の前を走る、花那は真っ直ぐ前を向いたまま答えた。

「ご、ごめん! でも……いつから出てたんだろうって、思って」

「わ、わかんないよ! ……でも、十五分は、経つ、かも……!」

「じゃあさ! もう、何か出てきても……おかしくないよな!?」

「そ、そうだけど! わかんないって! ……ねえ、あそこまでこんなに遠かったっけ……!?」

「──!! 花那! 今の……!」

「何!?」

「人が倒れてた……!」

蒼太が慌てて自転車を止めた。少し遅れて、花那もブレーキをかける。

「……ほら、あそこに!」

蒼太が指差した先には、確かに女性が倒れていた。

「や、やばいよ……! 電話だって繋がらないのに……!」

「…………なんで、ランドセルが落ちてるの?」

「ランドセル? そんなの今どうでも……!」

「だって変だよ!」

倒れているのは大人の女性だった。なのに、彼女の傍にはランドセルが落ちていた。

花那が駆け寄る。女性は気を失っているが、怪我をしている様子はない。……それどころか

「……蒼太、そのランドセル……なんか、綺麗じゃない?」

車や自転車に轢かれたにしては、砂も傷もついていない。

「そもそも私たち、車とすれ違ってないし、これ、事故とかじゃない……」

「病気だったらそれこそヤバいよ! 救急車を──」<

「────何でまだ、子供がいるんだぁ?」

野太い声が聞こえた。

二人の背中に、耳に、響くように。

「「────」」

空を見上げる。赤い肌をした誰か、浮いていた。

「ここは……ゲホッ、あいつが、回った、筈だろうがよぉ」

それが何の生き物なのか、二人にはすぐ分かった筈なのに。

喜びはない。胸の高鳴りもない。そういった感情は何一つ湧かなかった。

何故ならその目つきが、手に携えた三つ又の槍が、その雰囲気の何もかも──子供でも分かる程、敵意に満ちていたからだ。

なんで。どうして。

そんな言葉ばかりが頭に浮かぶ。一刻も早く逃げなくては。分かっているのに、足に力が入らない。

赤い悪魔のようなデジモンは、ゆっくりと地面に降り立った。息を切らせながら、しかしどこか嬉しそうな顔で近寄ってきた。

「……来るなよ……」

上擦った蒼太の声に耳を傾けることなどせず、ゆっくりと

「来るな……!」

────ピーポー、ピーポー、ピーポー。

悪魔がふと視線を逸らした。初めて聞く音に首を傾げる。

サイレンの音。パトカーか救急車か分からないが、どこか遠く聞こえてきた。

──そのありふれた日常の音に、二人の恐怖が一瞬だけ紛れる。

「……!」

花那が咄嗟に携帯電話を取り出した。電波のマークが、一本だけ立っていた。

そして今度は、電話から音が鳴り響く。

「……──この番号……」

「さっきからうるせええぇ……頭痛えんだよぉ……こっちはぁぁあ!」

顔を醜く歪ませながら、視線を子供達へと戻す。

「! 花那! 早く出て!!」

「もしもし! もしもしコロナモン! お願い助けて!!!」

『────聞こえたな!? 声の位置は!』

『こっちだ!!』

「……おい、お前今……コロナ“モン”って、言ったか……?」

「助けて!! 助けて!!」

「俺たちここにいるよ!!」

「おいいぃぃぃ……答えろ糞ガキぃ!!」

『ニオイが強い! すぐそこだ!』

『────ガルルモン! いた!! 「そこにいる!!」

子供達の真上を、大きな影が走る。

「コロナフレイム!!」

「フォックスファイアー!!」

悪魔が、紅い炎と青い炎に飲み込まれた。

◆ ◆ ◆

「ぎゃ、あ、あぁああっ……!」

赤い悪魔が炎の中で喘ぐ。即座に槍で炎を払い退けると、翼を広げて空を舞った。

「────っなんでだああああっ!! なんでこんな所にデジモンがいやがる!?」

「それはこっちのセリフだ! 『ブギーモン』!!」

ガルルモンが吠えた。コロナモンはガルルモンの背中から飛び降りると、子供達のもとへと走る。

「二人ともケガは!? ……大丈夫だね!?」

「こ、コロナモン! コロナモン! 来てくれた……!」

花那がコロナモンを抱き締める。彼女の背中を撫でる腕は、既に酷く傷ついていた。

「コロナモンお前……! 怪我してるじゃんか! ガルルモンも……!」

「大丈夫だ。とにかく二人はここから離れないで! ──ガルルモン!」

コロナモンが子供達から離れる。ガルルモン前足で地面を蹴り、大きく吠えた。──子供達を守るように、周囲に氷の壁が現れた。

「アイスウォール!! ……コロナモン、援護を!」

「背中に乗せて! コロナフレイムは多用できない!」

「てめーも質問に答えねえのかあぁ!! なんで俺を知っている!? 何故デジモンがここにいる!?」

ブギーモンと呼ばれたデジモンが槍を振るう。ガルルモンはそれを飛び越え、後ろ足でブギーモンを蹴り飛ばした。

「がッ……!」

「ここに来る前、僕らはお前たちの仲間に会った! 別個体のブギーモンにだ! そいつは自分から名乗っていたよ!」

「お前だけじゃない……俺たちも聞きたい事が山程あるんだ!」

コロナモンはガルルモンの背から飛び跳ね、炎を纏った拳でブギーモンを殴りつける。ブギーモンは勢いよく地面に叩き付けられた。

「……成熟期なのに俺にやられるなんて……やっぱりお前も、リアライズした時のダメージは受けてるんだね。最初はびっくりしたよ。何でリアライズしてすぐに飛べるんだって」

「はー、は────ぁ、ハッ……」

「……じゃあ、先に会ったデジモンは……どうしたの……?」

花那が呟く。ぴくりと、ガルルモンが耳を動かした。

「……花那、それは」

「余所見すんなああぁぁっ!!」

「! このっ……」

ブギーモンがガルルモンへ槍を投擲する。咄嗟にコロナモンが悪魔の膝を蹴り払った。ガルルモンの皮膚に槍先が掠り、赤い血飛沫が跳ねる。

「が、ガルルモン! ごめんなさい……!」

「大丈夫! 君のせいじゃない!」

「今度こそだ、ガルルモン! ──あの子たちには、もう見せたくない……!」

「俺をやれると思ってんのかぁ!? てめぇら空も飛べないくせに!」

「飛べないさ! 俺たちは! でも、今のお前は空を飛ぶしか出来ないだろ!!」

「……!」

ブギーモンの額に血管が浮き出る。──挑発に乗ってくれた。それなら奴はきっと、飛んで逃げていく事はしない。

「調子に乗りやがって……! てめぇらどうせこっちに逃げて来た死にぞこないだろうがあッ!! 大人しく死んでろよおぉ!!」

槍を拾い上げたブギーモンは、コロナモンめがけて急降下する。ガルルモンが炎を吐きブギーモンを包み込んだ。──だが、それは殺す為のものではない。

「──コロナモン!」

ガルルモンはコロナモンを背に乗せ、飛び上がる。ブギーモンと同じ高度になった瞬間、コロナモンが背中から飛び跳ねた。

コロナモンは全身に炎を纏う。肉体そのものが、一つの大きな火炎弾と成る。

「プチプロミネンス!!」

槍先がコロナモンへと向けられるより先に──コロナモンがブギーモンの顔面へ激突した。

「────ごっ、ぁぁ」

「……っの! まだだ!!」

跳ね返る。コロナモンはブギーモンの角を掴み、体を大きく回転させ──背中を殴りつけた。

再び落下するブギーモン。しかし叩き付けられる寸前に翼を広げた。

「今だ! ガルルモン!!」

コロナモンの言葉に警戒したのか、ブギーモンは体勢を整え直そうと浮上を試みる。

ブギーモンの翼が、ちょうどガルルモンの背丈よりも高くなった。瞬間────

飛び上がったガルルモンが、ブギーモンの片翼を骨ごと食い破った。

「────ぎゃああああああああああああああッッ!!!!!」

ガルルモンはそのまま腕に噛み付き、地面へ叩き付け、全体重をかけ圧し掛かる。

コロナモンは三又の槍を奪い取ると、それをブギーモンの首に突きつけた。

「俺たちはお前を殺さない!」

そう、叫びながら。

「でもお前の負けだ! 俺たちの勝ちだ!」

「……の野郎おおおおおっ! 何言ってやがる!!」

「お前はもう飛べない。戦う力だって無いはずだ。僕らには絶対に勝てない」

「それはてめえらもだろうが! この世界で! ろくに力が出せるワケがねえ! なのに何でだ!? どうして俺は!?」

……その問いに、二人は答えなかった。

悪魔の言葉は正しい。先程の作戦だって賭けだった。事前に別個体のブギーモンと戦っていなければ──相手がどれほど弱っているのか知らなければ、叶わない作戦だった。

デジタルワールドにいる頃より技の威力が劣っている事は、彼ら自身わかっている。自分達が「ろくに力の出せない死にぞこない」である事も間違いない。

同時に──目の前のブギーモンには、辛うじて飛べる程度の力しか残ってない事も。

無理もないだろう。そもそもリアライズした直後に、これほど動けている方が信じられない。

「……そ、そいつ……どうするの?」

氷壁の内側から、不安そうな蒼太の声が響く。

コロナモンとガルルモンは申し訳なさそうに目線を向けると、再びブギーモンを睨みつけた。

「──僕たちはお前を生け捕りにする。聞きたい事があるんだ。だから、殺さない」

「ハッ……話すと思うかぁ?」

「話せば生きたまま解放するって約束する。でも……誰かを襲うようなら、この子たちにまた手を出すようなら、その時は、あのブギーモンみたいに」

「殺すってか!? はははぁっ!」

「笑うな。……本気だよ。俺たちだって命をかけてここまで来たんだ。お前だって死にたくはない筈だよ。よく、考えて」

目の前で行われる命のやり取り。

子供達は、息を呑んだ。

「……花那、蒼太」

そう呼びかけるガルルモンの声は、優しい。

「空を見て。……光が、薄くなってるのがわかる?」

「あれはもうすぐ消える。だからもう、大丈夫だ」

「おいおいおいおいマジかよおい……やめろよ……! 俺が帰れねぇじゃねえか……!」

「それは、嘘だ」

しかしブギーモンに対しての声は、氷のように冷たかった。

「お前たちが何なのかは……お喋りだった方のブギーモンが、聞きもしないのに教えてくれた」

「……っあのクズ野郎……」

「蒼太。花那」

コロナモンは、じっと氷の壁を見つめた。

「もっと早くに来られなくてごめん。怖かったよね」

氷の壁が、ゆっくりと崩れていく。

氷越しで見ていた時より、デジモン達の傷は痛々しかった。

それ以上に。二人を見つめるコロナモンとガルルモンの目が、悲しそうだった。

「ガルルモンはコイツを連れて、あの場所に戻るよ。俺は君たちを家に送る。……それでいいね?」

蒼太は俯く。だが、花那は泣きながら「いやだ」と声を震わせた。

「だって……あのね、私たち、ずっと怖くて、昨日から」

「……うん。そうだよね。……そうだったよね」

「だから、だからごめんね。二人とも、そんなにケガしてるのに。でも私……まだ、二人と一緒にいたい」

家に帰るのが怖かった。二人がいない場所で過ごすのが怖かった。怖くて、怖くて、たまらなかった。

「……死にたくないよ……。だからお願い、……私たち、守ってて……」

◆ ◆ ◆

→ Next Story